葫蘆河畔的那些花兒

文學(xué)原鄉(xiāng)

水溝又大又深,,不知哪一世紀(jì)哪一年代的自然運(yùn)動(dòng)造就了這樣的地理景觀,。如果說山是母性的,每一個(gè)山包都蘊(yùn)含那么一抹溫柔,,圓溜溜,,光禿禿地像巨大的饅頭般蹲在大地上,,山里人從小面對(duì)這種連綿起伏的山,看久了也就不覺得有什么不順眼,,而這山和山之間夾著的溝,,就完全是雄性的了,甚至是野性的,,它們像被某種力量隨意撕開的口子,,這口子暴露出大地被撕裂的殘酷程度,骨骼猙獰,,筋脈斷裂,,肌肉殘缺,千奇百怪地躺在那里,。

把溝連通起來的,,是最低處的流水。流水很小,,小得稱不上真正的河,,但是常年流淌著。舍娃記得他小的時(shí)候河水就靜靜地流著,,水深處還有小拇指般大的狗魚兒,,他和伙伴們經(jīng)常去抓。現(xiàn)在河水好像沒什么變化,,還是那么安靜無聲,,不知道還有沒有魚兒,他好幾年都沒有光腳下水去摸了,。人長(zhǎng)大了,,有些事情就會(huì)相應(yīng)地遠(yuǎn)去。

——摘自馬金蓮長(zhǎng)篇小說《親愛的人們》

6月5日,,寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)龍王壩村梯田,。本版照片均由湖南日?qǐng)?bào)全媒體記者

不了解曾經(jīng)的西海固,你就不知道何為苦難,。

不親自踏上如今的西海固大地,,你就不知道什么是超越苦難后的燦爛,。

電視劇《山海情》里有那么一群人,他們吃苦耐勞不畏艱難,,硬是把曾經(jīng)的“干沙灘”建設(shè)成了今日美麗的“金沙灘”,,把昔時(shí)的苦日子過出了現(xiàn)在衣食無憂的小康景象。這群給全國(guó)觀眾留下了難忘印象的人,,來自苦甲天下的寧夏西海固,。

西海固,曾經(jīng)是苦難的代名詞,,是聯(lián)合國(guó)教科文組織宣稱為“不適宜人類生存”的地方,。但除了移民搬遷的那一小部分之外,更多的留在六盤山區(qū)的西海固人,,在脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興的道路上堅(jiān)持不懈,,演繹著精彩,,創(chuàng)造著奇跡,書寫著輝煌,。

“最好的季節(jié),,歡迎來我的家鄉(xiāng)西海固。”應(yīng)“80后”回族作家馬金蓮的邀請(qǐng),,我們?nèi)缂s而至,。小高原上,清脆涼爽的風(fēng)拂面而來,,農(nóng)家的甜醅和羊湯蕩滌著味蕾,,葫蘆河畔那些絢爛的花兒迷亂雙眸。

1.西海固已不再苦難

初見馬金蓮,,是在3月的長(zhǎng)沙,。

天氣突然放晴,讓這位遠(yuǎn)道而來的寧夏固原姑娘倍感驚喜,。“我已經(jīng)分不清這是熱,,還是熱情。”面對(duì)踴躍的書迷,,這位“西海固的女兒”打趣道,。

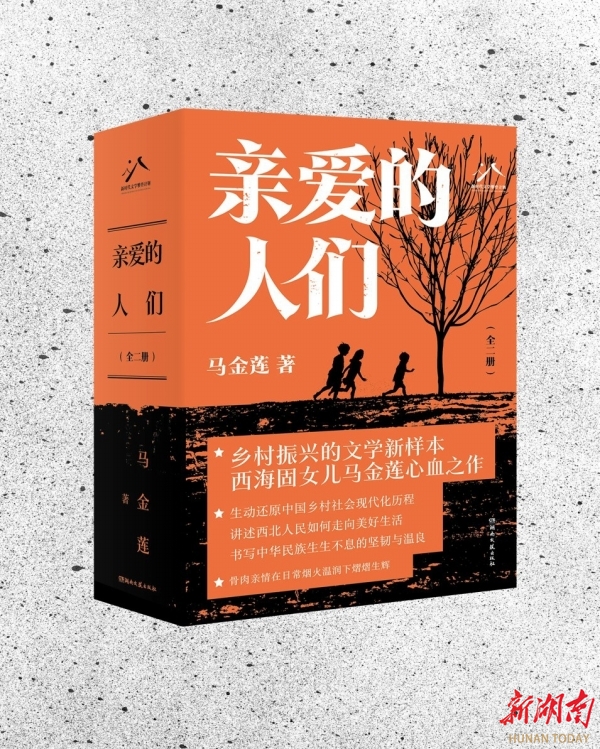

這是今年《親愛的人們》新書分享會(huì)上的一幕。

馬金蓮,。

看來僅憑粗淺的閱讀,,并不足以了解一位作家。想象中的馬金蓮,,似乎沒有這么活潑外向,。讀她的《長(zhǎng)河》,你多多少少會(huì)從主人公的兒童視角下,感受到命運(yùn)的無常和生活的沉重,。獲得第七屆魯迅文學(xué)獎(jiǎng)的《1987年的漿水和酸菜》,,流淌著溫暖親情,蘊(yùn)藏著寬厚性情,,更飽含了歲月風(fēng)霜,。《親愛的人們》則不一樣,。從20世紀(jì)80年代末寫到21世紀(jì)的當(dāng)下,,從易地扶貧搬遷到鄉(xiāng)鎮(zhèn)變遷,從家庭瑣事到國(guó)家發(fā)展,,生活越來越明媚,,筆調(diào)越來越歡脫。

“外地朋友來固原,,都會(huì)問我,,西海固這么好啊,?我說我們本來就好,,而且一直努力讓它變得更好。”家鄉(xiāng)在馬金蓮的心房上占據(jù)著最柔軟的位置,,一不留神,,她就把新書分享會(huì)變成了家鄉(xiāng)文旅推介會(huì),“過一陣,,桃花,、杏花就開了,然后是梨花……但6月才是西海固最好的季節(jié),,涼快,,清透。”

爽朗的西北姑娘“誠(chéng)不我欺”,。當(dāng)江南正是“梅子黃時(shí)雨”的季節(jié),,我們乘坐的飛機(jī)降落在固原六盤山機(jī)場(chǎng)。此時(shí)2000米海拔帶來的微涼和干爽,,恰到好處,。深呼吸,每個(gè)肺泡之中都是曠野的微風(fēng),。

“西海固”的“固”,,指的就是“固原”。“西”則是馬金蓮出生成長(zhǎng)地西吉縣,,“海”是海原縣,,如今歸中衛(wèi)市管轄,。

在季棟梁創(chuàng)作的《西海固筆記》里,作者用拉家常,、講故事的語氣,,帶領(lǐng)讀者走入歷史深處,以豐富的生活細(xì)節(jié),,敞露了西海固的貧窮與苦難,。但當(dāng)你真正踏上這片土地,你會(huì)發(fā)現(xiàn),,眼前的西海固,,充滿希望,人間值得,。

6月5日,,寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣西吉文學(xué)館。

我們到了清晨的古雁公園,。公園里,,鳥兒鳴唱,清脆的,,低沉的,長(zhǎng)音短調(diào),。蜿蜒的綠道旁,,百花齊放,紅的,、紫的,、黃的。晨跑的人群中,,一陣粗獷的西北口音沖入耳膜,,恍然發(fā)現(xiàn),這里竟是黃土高坡,。

我們到了西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)的龍王壩,。曾經(jīng)貧瘠、閉塞,、黃土揚(yáng)塵的荒野山村,,如今一片青山綠水、花團(tuán)錦簇,,民宿錯(cuò)落有致,,游人怡然自得。

6月5日,,寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)龍王壩村窯洞賓館,。

“1980年代過去了,,1990年代過去了,現(xiàn)在都到2024年了,。別說通水通電,,現(xiàn)在是電子產(chǎn)品的時(shí)代,西海固與世界同步,。就像我在《親愛的人們》最后寫的,,小主人公也做直播,這都是在生活基礎(chǔ)上的一個(gè)提煉,。”馬金蓮神色雀躍,,滔滔不絕。

她甚至不完全認(rèn)同西海固的文學(xué)是“苦難文學(xué)”,。

“當(dāng)我們回想我們經(jīng)歷的生活時(shí),,更多的時(shí)候會(huì)關(guān)注苦難中一些美好的溫暖的東西,這便是在寫苦難當(dāng)中的人們之間的溫情和互相扶持,,有一種巨大的溫暖在心里,。”

“提及故土與童年,我腦海里立即浮現(xiàn)出這樣一幅畫面:墻圍院子,,院外綠樹環(huán)繞,,木門緊閉,院內(nèi)整潔,,梨樹,、杏樹等生長(zhǎng)其間。土木結(jié)構(gòu)的房屋沐浴在陽(yáng)光下,,院中有我們飼養(yǎng)的狗和貓,,偶爾還有母親喂養(yǎng)的幾只雞,它們從后院歡快地跑出來,,在院里悠然漫步……”

馬金蓮如是描述她心中故鄉(xiāng)的模樣,。

2.不寫苦難,那寫的是什么

如果不寫“苦難”,,那寫的是什么,?馬金蓮決定帶我們拜訪幾位當(dāng)?shù)剡€在創(chuàng)作的農(nóng)民作家。

馬金蓮是西海固的女兒,,也是西海固移民的后代,,物理意義上的故鄉(xiāng)已經(jīng)遠(yuǎn)去,但精神原鄉(xiāng)從未更改,。如今在固原市文聯(lián)工作的她,,走進(jìn)田間地頭,尋訪仍然堅(jiān)守故土的人們,,與農(nóng)民作家話家常,、聊創(chuàng)作,,既是工作,也是生活,。

我們要去農(nóng)民作家楊秀琴的家里,,一同前往的,還有正在城里務(wù)工,、閑暇時(shí)堅(jiān)持寫作的馬文菊,。今年46歲的她,結(jié)婚早,,已為人祖母,。她燒得一手好菜,是廠子里的大廚,。“清晨到中午負(fù)責(zé)廠里的午飯,,中午有閑暇時(shí)間就會(huì)閱讀或者寫作。”馬文菊說,。

趁著這次見面,,馬金蓮給馬文菊和楊秀琴帶了兩手提袋的書,這是她與“文友”們最日常的“人情往來”,。

6月6日,,馬金蓮(右)和農(nóng)民女作家楊秀琴(中)、馬文菊暢談文學(xué),。

楊秀琴家在西吉縣將臺(tái)堡鎮(zhèn)牟榮村,。寬闊的566國(guó)道旁,穿過一條小路,,迎面是一座普通而又整潔的農(nóng)家小院。

西北地區(qū)早晚寒涼,,前一晚燒的炕依然留著余溫,,馬金蓮麻利地脫掉鞋子,順勢(shì)坐了上去,,一把將毯子揪過來蓋在腿上,,絲毫不見生分。

“城里難得坐一回土炕了,,我太喜歡這種感覺了,。”

馬金蓮回不去的鄉(xiāng)間生活,是楊秀琴的日常,。生于1972年的她,,只上過小學(xué),但閱讀廣泛,。結(jié)婚后,,白天做農(nóng)活,,夜晚就用文字記錄心聲。

“讀書時(shí),,忘卻柴米油鹽盡,;干活時(shí),思緒總在文字中,。雖然種田,,也知李、杜……”楊秀琴把自己的生活融入詩(shī)篇,。

女兒上初三那年,,她和女兒約定:“你努力考高中,我每天夜里陪著,,你考上好學(xué)校,,我爭(zhēng)取發(fā)表一部作品。”次年,,母女雙雙如愿,。

楊秀琴讓馬金蓮幫她看看稿子,于是,,馬金蓮仔仔細(xì)細(xì)地看,,認(rèn)認(rèn)真真地提出建議:“這里還要再細(xì)致一點(diǎn),這里只需要把一件事情講清楚即可……”

馬金蓮說,,西海固的人們對(duì)文學(xué)的熱愛,,是發(fā)自骨子里的。

20世紀(jì)80年代,,西吉刊物《葫蘆河》帶動(dòng)了當(dāng)?shù)匚膶W(xué)愛好者有組織地創(chuàng)作,,大部分“60后”作家由此起步。

農(nóng)民李成山便是其中一員,。

寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣農(nóng)民作家李成山,。

當(dāng)年的李成山學(xué)業(yè)未能更進(jìn)一步,只得回家務(wù)農(nóng),。種地時(shí),,他在思考;閑暇時(shí),,他就閱讀,;有時(shí)候趁著放羊的間隙,他還會(huì)從兜里掏出紙筆,,讓頭腦里迸發(fā)的靈感變成紙上的文字,。

20多歲時(shí),他無意間聽說了《葫蘆河》文學(xué)社,,慕名而至,,在文章變成鉛字的路上,,結(jié)識(shí)了一群志同道合的人。

1995年,,因?yàn)榧彝ソ?jīng)濟(jì)上的壓力,,李成山不得不外出務(wù)工,文學(xué)之路被迫擱淺,。

直到2014年,,眼看著三個(gè)孩子都上了大學(xué),年近半百的李成山?jīng)Q定“功成身退”,,回到老家過“安生日子”,,這才有時(shí)間重新拾起文學(xué)創(chuàng)作。

我們與李成山碰面的這天,,正趕上他家一樁“喜事”,,羊圈里“添丁”了。母羊見到主人回來,,一邊“咩——咩——”地邀功,,一邊懂事地閃開身子,讓李成山清理羊圈,。李成山樂呵呵地鉆到羊圈里頭,,麻溜地收拾起來,嘴角帶笑,。

忙完羊圈里的事,,李成山終于有空給我們讀讀他的詩(shī)。

“大地驚醒了/一群深睡的耳朵/豎起來,,傾聽/春風(fēng)帶來的妙音/在不同的角落/謀劃綠意/那些還在泥土里/商討春事的靈蟲們/搬開生硬的門扉/蠢蠢欲動(dòng)/我锃亮農(nóng)具的眼睛/盯住二畝詩(shī)田/備足大量肥土/鋪墊底色/為春光,奮力落筆,。”

李成山說:“田地里既長(zhǎng)莊稼又長(zhǎng)詩(shī)。”

文學(xué)如同清泉滋潤(rùn)人們,,將苦難轉(zhuǎn)化為笑容,。正是有了楊秀琴,、馬文菊,、李成山這樣一批農(nóng)民作家,,2011年西吉縣被授予中國(guó)首個(gè)“文學(xué)之鄉(xiāng)”,。授牌詞如此寫道:“耐得住寂寞,,頭頂純凈天空,,就有詩(shī)句涌現(xiàn)在腦海;守得住清貧,,腳踏厚重大地,,就有情感激蕩在心底,。在這里,,文學(xué)之花處處盛開,,芬芳燦爛;在這里,,文學(xué)是土地上生長(zhǎng)的最好的莊稼,。”

在努力追求物質(zhì)富裕的同時(shí),,西吉人民始終不懈追求精神富裕。

3.木蘭書院的杏與不幸

葫蘆河是西吉縣城里穿城而過的一條河流,。沿著葫蘆河一路向東,,十多分鐘的車程便到了夏寨水庫(kù),。蜿蜒的公路,,一直把我們帶到山坡邊的一處院落前,。

青磚、紅瓦,、綠門,、黑底燙金的楹聯(lián)上書:老林出碩木,,深山育幽蘭,,拙樸而大氣,。

這里是木蘭書院,,占地40余畝,。

史靜波是書院的創(chuàng)辦人,。作為見面禮,,我們將第一季《文學(xué)里的村莊》報(bào)刊作品贈(zèng)予他,??吹綀?bào)紙版面上魯迅的故里、沈從文的“邊城”,、周立波的清溪村,史靜波連連拍手稱快:“對(duì)對(duì)對(duì),,我們就是想建這樣的村莊,,真正的文學(xué)里的村莊!”

談及創(chuàng)建書院的經(jīng)歷和使命感,,這個(gè)皮膚黝黑,、身材魁梧的西北漢子,語調(diào)逐漸上揚(yáng),,眸子的光愈發(fā)明亮,。史靜波說,,為了給西吉熱愛文學(xué)的人們一個(gè)棲息地,,他從5年前開始建設(shè)這座書院,。走訪了全國(guó)各地,,參考了許多范例,,也翻閱了無數(shù)報(bào)道文獻(xiàn),。從書院名字到院內(nèi)布局,,他都親力親為,花了不少心思,。

“木蘭書院”這個(gè)名字,,是史靜波自己取的,借義于“木蘭圍場(chǎng)”,。木蘭,滿語意為捕鹿,。“光在課堂讀書還不夠,,還要走出課堂,走進(jìn)大自然,。”史靜波最初的設(shè)想,,是將木蘭書院打造成當(dāng)?shù)厍嗌倌暄袑W(xué)的平臺(tái)。

6月4日,,湖南日?qǐng)?bào)全媒體記者與寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣的作家們?cè)谀咎m書院前合影留念,。

史靜波是土生土長(zhǎng)的西吉人,,直到16歲外出求學(xué)才離開家鄉(xiāng)。從一所師范學(xué)校畢業(yè)后,,他考上了公務(wù)員,。后來從行政崗位到報(bào)社總編輯。33歲晉升正處級(jí),,34歲辭職回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。

“城里不缺一個(gè)總編輯,,但鄉(xiāng)村缺一個(gè)文化的苦行者,。”史靜波還補(bǔ)充道,其實(shí)他是“80后”,,今年還不到45歲,,“也帥過”。

不但帥過,,還富過,。史靜波辭職后在銀川從事研學(xué)工作,,賺了不少錢,,回到鄉(xiāng)里建木蘭書院,,前前后后投入數(shù)百萬元,。

在馬金蓮的長(zhǎng)篇小說《孤獨(dú)樹》中,,留守兒童哲布在成長(zhǎng)過程中所面臨的挑戰(zhàn)和困境,,以及他們對(duì)于家庭,、愛與歸屬感的渴望和追求,,引發(fā)了人們強(qiáng)烈的情感共鳴。在現(xiàn)實(shí)世界里,,木蘭書院則成為了周邊孩子們的避風(fēng)港,每年寒暑假都會(huì)給他們提供免費(fèi)的托管服務(wù),。

5年過去,,書院初具規(guī)模。在書院除主體建筑外,,還包含了一座農(nóng)莊和農(nóng)場(chǎng),。郭文斌、石舒清,、馬金蓮等名家都在此設(shè)立了工作室,,40多名農(nóng)民作家應(yīng)邀在此開展研討,,舉行改稿會(huì),,輻射周邊36個(gè)村莊和數(shù)百名鄉(xiāng)村文學(xué)作者,。

從書院二樓拾級(jí)而上,,后院還有一大片杏樹林,,史靜波稱其為“作家林”,。杏,,與“幸”諧音,。每位應(yīng)邀前來的文友,,不論級(jí)別輩分高低,史靜波都請(qǐng)他們認(rèn)領(lǐng)一棵杏樹,,以此為念,,作為與西海固文學(xué)交流的情感紐帶。

“假以時(shí)日,,這些杏樹必能茁壯成長(zhǎng),,結(jié)出香甜的果實(shí),這就是西海固之幸,。”史靜波說,。

背后故事

讓腳步慢下來,去等待靈魂

陳普莊

“腳步慢下來的時(shí)候,,等待靈魂的內(nèi)心就會(huì)更多一點(diǎn),。”

2024年,來自寧夏的“80后”回族作家馬金蓮新書《親愛的人們》由湖南文藝出版社出版,。全書分為上下兩部,,共80多萬字,以西海固地區(qū)農(nóng)民家庭馬一山家三個(gè)子女祖祖,、舍娃,、侍女的奮斗故事為核心,從20世紀(jì)80年代末寫到21世紀(jì)的當(dāng)下,,將個(gè)人及家庭的命運(yùn)史,,整體易地扶貧搬遷的村莊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)變遷史,,以及中國(guó)改革開放后,,尤其新時(shí)代以來的國(guó)家發(fā)展變化史融匯其中,。

《親愛的人們》被認(rèn)為是反映國(guó)家級(jí)貧困區(qū)西海固山鄉(xiāng)巨變十分重要的一部長(zhǎng)篇小說。

從《親愛的人們》回顧整個(gè)西海固文學(xué)的發(fā)展史,,馬金蓮認(rèn)為,,“西海固文學(xué)的出現(xiàn)可能跟我們整體的生活環(huán)境有關(guān)系,相對(duì)沒有那么喧囂,,沒有被生活的快節(jié)奏所驅(qū)趕,。”

“我把我所能做到的東西都放進(jìn)了這部作品中,包括特別真摯的情感,,對(duì)愛,、善良、真情的呼喚,,對(duì)生活的堅(jiān)守,,對(duì)理想的追求,不放棄,。”談到《親愛的人們》的創(chuàng)作背景,,馬金蓮說道。

通過個(gè)人與時(shí)代的關(guān)系,、地域和全國(guó)的關(guān)系,、農(nóng)村和城市的關(guān)系,《親愛的人們》描繪了西海固人民有血有肉,、可信可愛的形象,,刻畫了中國(guó)人樸實(shí)善良、勤勞包容的精神,。

對(duì)于故鄉(xiāng),,馬金蓮有著深深的眷戀。“我小時(shí)候的鄉(xiāng)村,,記憶當(dāng)中是特別完美的氣氛,,家里人口比較多,幾輩人在村里生活,,炊煙裊裊,,非常安詳。隨著我長(zhǎng)大了,,鄉(xiāng)土離我們?cè)絹碓竭h(yuǎn),,作為在鄉(xiāng)村長(zhǎng)大的寫作者,我想把鄉(xiāng)土幾十年來的變遷寫出來,。”

從十年前寧夏山區(qū)開始實(shí)施移民工程的時(shí)候,她就開始關(guān)注、跟進(jìn),、采訪和搜集素材,,同時(shí)也閱讀了大量鄉(xiāng)土題材的作品,。

20世紀(jì)80年代,,寧夏西海固地區(qū)相繼出現(xiàn)了丁文慶、慕岳,、袁伯誠(chéng),、范泰昌等一大批在全區(qū)頗有影響的詩(shī)人評(píng)論家,,尤其以《六盤山》雜志為核心,,形成了一大批西海固中青年作家。40多年來,,西海固文學(xué)產(chǎn)生了眾多文學(xué)界明星,,成為了一個(gè)研究課題,。

在這片文學(xué)土壤的滋養(yǎng)下,馬金蓮成長(zhǎng)迅速,。作為寧夏作家協(xié)會(huì)副主席,她此前已出版《長(zhǎng)河》《1987年的漿水和酸菜》《我的母親喜進(jìn)花》等16部小說集,,5部長(zhǎng)篇小說,,獲魯迅文學(xué)獎(jiǎng),、全國(guó)少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作駿馬獎(jiǎng),、中宣部“五個(gè)一工程”等獎(jiǎng)項(xiàng),。

“西海固作者幾乎都有鄉(xiāng)土經(jīng)驗(yàn),,至少小時(shí)候有過鄉(xiāng)土體驗(yàn),,在這樣一個(gè)環(huán)境里面長(zhǎng)大的人,相對(duì)來說和土地,、大自然有更多的接觸,,在接觸的過程中可能感悟生命、領(lǐng)略自然,、對(duì)命運(yùn)和人生的思考相對(duì)多一些,。”談到文學(xué)界的西海固現(xiàn)象,,馬金蓮分析道,。

作為西海固的女兒,,馬金蓮十分感恩家鄉(xiāng)文學(xué)界前輩對(duì)自己的影響和引領(lǐng):“他們就像啟明星一樣引導(dǎo)自己在文學(xué)的道路前行,,讓我看到光明和希望。”

記者手記

幸福的味道

曹輝

什么是幸福,?按照莎士比亞“一千個(gè)讀者,,就有一千個(gè)哈姆雷特”的說法,,就會(huì)有“一千個(gè)人,,一千種幸福”的理解,。

葫蘆河畔,,微風(fēng)輕拂,。今年6月,,我們踏上了這片曾經(jīng)被苦難深深刻畫的土地——寧夏西海固,,實(shí)地感受了什么是幸福的味道,。

在與“80后”回族作家馬金蓮的心靈對(duì)話中,她帶我走進(jìn)了她魂?duì)繅?mèng)繞的西海固:一個(gè)曾經(jīng)被苦難籠罩,,如今卻煥發(fā)新生的地方,。談及西海固,,她的眼中閃爍著驕傲與熱愛。這片土地,,雖然曾經(jīng)有著“不宜生存”的名頭,,但在她的筆下,卻充滿了希望和幸福,。

西海固是馬金蓮扎根的故鄉(xiāng),,也是她寫作的沃土,。我們看到了馬金蓮對(duì)文學(xué)和家鄉(xiāng)的深厚情感,。她立足本職工作,,與農(nóng)民作家們一起研討,、改稿,,為西海固文學(xué)的發(fā)展貢獻(xiàn)著自己的力量,。在她的引領(lǐng)下,,我們走進(jìn)了農(nóng)民作家楊秀琴的家,,走進(jìn)了李成山的詩(shī)田,感受到了他們對(duì)文學(xué)的熱愛和執(zhí)著,。這些普通農(nóng)民,,用文字記錄生活,,用詩(shī)篇歌頌家鄉(xiāng),,他們的作品充滿了對(duì)生活的熱愛和對(duì)幸福的向往,。

馬金蓮并不完全認(rèn)同西海固的文學(xué)是苦難文學(xué)。正如她所言:“當(dāng)我們回想我們經(jīng)歷的生活時(shí),,更多的時(shí)候會(huì)關(guān)注苦難中一些美好的溫暖的東西,,這便是在寫苦難當(dāng)中的人們之間的溫情和互相扶持,有一種巨大的溫暖在心里,。”

幸福的味道是什么樣的,?此次西海固之行,那里的人給了我一個(gè)很特別的答案,。它不僅僅來源于物質(zhì)生活的改善,,更來源于人們對(duì)生活的熱愛、對(duì)家鄉(xiāng)的眷戀和對(duì)文學(xué)的追求,。在馬金蓮的引領(lǐng)下,,我看到了一個(gè)充滿生機(jī)與活力的西海固,一個(gè)充滿幸福與希望的地方,。

相關(guān)新聞

-

書香為伴丨《蘇東坡傳》

[2025-06-13] -

講述丨記憶中的那條河

[2025-06-13] -

當(dāng)端午遇見“六一”

[2025-06-12] -

黃土地上的詩(shī)與遠(yuǎn)方

[2025-06-11] -

劉飛的掇繡人生

[2025-06-11] -

西海固文學(xué)“莊稼”收獲飽滿

[2025-06-06] -

市圖書館舉辦黎陽(yáng)詩(shī)集《蜀道》賞讀會(huì)

[2025-06-05] -

旱塬上的文學(xué)莊稼正芬芳

[2025-06-05] -

雁嶺社區(qū)熱鬧過端午

[2025-05-31] -

守藝高臺(tái)馬社火 傳承民間煙火魂

[2025-05-28]