1995年5月至7月,日本東京共立女子大學與寧夏文物局協(xié)商籌備組建了中日聯(lián)合原州考古隊,,在寧夏固原縣西郊鄉(xiāng)大堡村開始合作發(fā)掘,。此次發(fā)掘的北朝隋唐墓葬區(qū)位于南郊“史家墓地”西側(cè),周圍已發(fā)掘了著名的北周李賢墓和宇文猛墓,。在發(fā)掘過程中,,位于墓葬甬道上方緊貼第五天井北壁處發(fā)現(xiàn)盜洞,在盜洞內(nèi)發(fā)現(xiàn)了墓志,,這使發(fā)掘者感到十分意外,,也萬分激動。在未移動墓志尚不能辨別墓主人身份時,,發(fā)掘者就在現(xiàn)場進行了初步討論和激烈爭論,。按早期盜墓的規(guī)律,一般是不盜取墓志的,,為什么墓志會出現(xiàn)在盜洞內(nèi),,而且墓志位置距地表已相差甚近,最后卻棄之于此呢,?從保存跡象看,,盜墓者在盜洞內(nèi)通過腳窩踩踏出入墓室,并在盜洞壁上掏挖幾個小龕用于放置墓志,,采取分階段逐層向上移動的方法,。盜洞內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一匹基本完整的馬的骨骸,仍保存一些干枯的馬皮和繩索痕跡,,大致與墓志重疊堆放在一起,。而且志蓋和志石反扣緊貼豎立,加之墓志本身重量,,于是有人猜測,,憑數(shù)人之力根本無法將墓志提拉上來,,只有借助馬的力量加以牽引。然而最后時刻,,或許馬亦精疲力竭,,不堪重負,失足墜入洞內(nèi),,盜墓者只能望石興嘆,,無奈中途作罷。

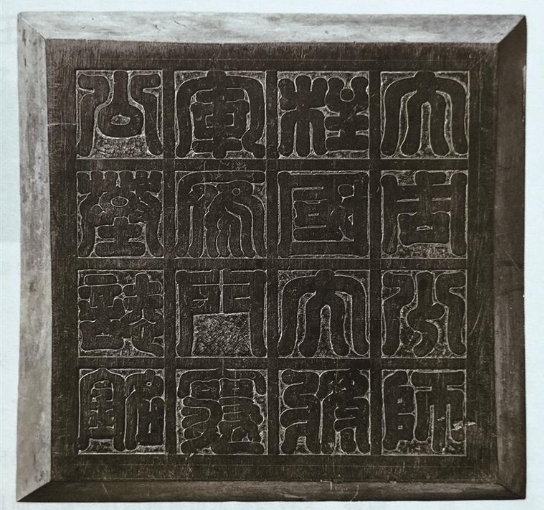

田弘墓志蓋 北周(557年至581年) 1995年出土于寧夏固原縣西郊鄉(xiāng)大堡村 (記者 高 磊 攝)

劫后余生的墓志令考古人員為之一振,,從志石的文字內(nèi)容便知墓主人是北周柱國大將軍田弘,。墓中還出土了東羅馬金幣5枚,,玉釵,、玉璜、玉環(huán),、玉佩,、玻璃、瑪瑙,、水晶飾珠,、騎馬俑、武士俑,、雞,、狗、鎮(zhèn)墓獸等,,甬道,、墓室四壁及后室、側(cè)室均繪制壁畫,,這無疑是北周考古的又一重要發(fā)現(xiàn),。其中出土的田弘墓志是一件彌足珍貴的實物資料,志蓋呈正方形,,舉頂式,,四面斜殺。頂面平整,,四邊先雙線刻畫邊框,,中均布寬線棋格,格呈正方形,,四行,,每行四字,內(nèi)刻16個大字,,字作篆文“大周少師柱國大將軍雁門襄公墓志銘”,。志石亦基本呈正方形,表面平素,經(jīng)過仔細磨光,,然后劃成棋格,,豎行36行,每行38格,,文字按行書寫,,其余志文均按格填寫,全文1341字,。行文魏書體,,志題為“大周持節(jié)少師柱國大將軍大都督襄州總管襄州刺史故雁門公墓志”。關(guān)于田弘的記載,,《周書》《北史》有傳,,他去世后,庾信又寫《周柱國大將軍紇干弘神道碑》,,田弘墓志依據(jù)唐紇干夫人墓志可知同為庾信撰寫,。墓志將他一生中大量的事件用歷史典故隱喻,為厘清田弘的家世履歷提供了詳盡的資料,,記載了田弘輝煌的一生,, 將田弘的一生榮耀躍于石上。

田弘,,字廣略,,原州長城郡長城縣人也,北周柱國大將軍,,北周建德四年(575年)死于襄州任上,,同年歸葬固原,終年65歲,,是北朝晚期叱咤風云的重要歷史人物,。魏晉南北朝時期,今寧夏固原是一個重要的區(qū)域,,北魏時置原州,,遂成為著名的北方重鎮(zhèn)之一,被視為“國之藩屏”,。北周時,,原州設(shè)置總管府,并成為北周政權(quán)的“霸業(yè)所基”,。墓志對田弘籍貫有“原州長城郡長城縣人也”的詳細記載,,當時的長城縣具體治地在今彭陽縣紅河鄉(xiāng)境內(nèi),得名因戰(zhàn)國秦長城遺存而來,,從而可知,,田弘是今固原市彭陽縣人,。

墓志總結(jié)記載了田弘的一生,他是勇冠天下的著名戰(zhàn)將,,為官45年,,身經(jīng)106戰(zhàn)。他在北魏時已從武為官,,歷經(jīng)西魏,、北周兩朝。他追隨宇文泰參加了西魏政權(quán)的建立,,積極協(xié)助宇文泰奉迎北魏孝武帝入關(guān)建立西魏政權(quán),,宇文泰將自己穿的鐵甲贈送給田弘,并寄語“天下若定,,還將此甲示寡人”,。從此田弘成為宇文泰的親信,因“迎奉”之功,,田弘被破格加封鶉陰縣(今甘肅靖遠西北)開國子,,賜食邑五百戶,后再晉爵為鶉陽縣公,。之后,他率領(lǐng)西魏軍與東魏進行了一系列的戰(zhàn)斗,,還南下伐蜀,、征討吐谷渾等。在戰(zhàn)斗中,,他總是身先士卒,,沖鋒在前,冒死殺敵,,先后身中一百余箭,,破骨者九。這與他的人骨鑒定吻合,,他右側(cè)肱骨頭上,,有一直徑約6毫米、深20毫米的小型穿洞,,可能是某種尖錐狀器物刺入所致,。由于他屢立大功,宇文泰對文武大臣們說:“人人如弘盡心,,天下豈不早定,?”保定元年(561年),武帝宇文邕授田弘使持節(jié),,出任岷州(今甘肅岷縣)刺史,。天和六年(571年),,田弘被授柱國大將軍。建德二年(573年) 拜大司空,。建德四年(575年)正月初三病故,。四月二十五日,歸葬原州,。

同時墓志對田弘的族屬提供了資料,。田弘本姓田,累功賜姓紇干氏,。紇干乃北方鮮卑之姓氏,,在魏晉之時,鮮卑的諸多部落由東北向西北游徙,,當時,,有如弗、出連,、叱盧三部,,自漠北南出大陰山,在乞伏國仁五世祖佑鄰的帶領(lǐng)下,,率戶五千遷于夏,,后居高平川。如弗即乞伏,,紇干氏與乞伏鮮卑有密切關(guān)聯(lián),,乞伏等四部統(tǒng)主名為紇干,紇干是鮮卑語,,漢語的意思是“依倚”,。高平川即今之固原清水河,田弘之祖可能就是隨著遷徙到高平的,,或出鮮卑乞伏部,。北周盛行復姓賜姓,有的所謂“賜姓”實際就是“復姓”,,田弘被賜姓“紇干”,,寓意“依倚”,說明其忠心耿耿,、盡職盡力,、可依可靠。田弘人骨鑒定在種族特征上,,基本維系在東北亞蒙古人種的特征范圍之內(nèi),。依此并結(jié)合文獻史料分析,其族屬為鮮卑族的可能性最大,。

墓志還交代了田弘的后代,,長子田仁恭(,?—582年),字長貴,,北周時賜爵鶉陰子,。后來他跟隨宇文護征戰(zhàn)有功,被封為襄武縣公,,加授上開府,,任幽州總管。北周末拜為柱國,。隋朝建立以后,,隋文帝對田仁恭非常寵信,先后封他為柱國,、太子太師,、右武衛(wèi)大將軍。死后又詔贈為司空,,溢“敬”,。田仁恭有兩子,長子田世師,,次子田德懋,。長子田世師承襲父親爵位,任隋朝右武衛(wèi)大將軍,、觀國公,。次子田德懋“少以孝友知名”,任隋朝尚書駕部郎,、平原郡公,于大業(yè)中卒于任上,。田家三代是北周和隋朝政權(quán)的開國功臣,,其家族是歷史上固原地區(qū)最為顯赫的家族之一,后因再無史料記載與考古實物的發(fā)現(xiàn),,被湮沒在了歷史烽煙之中,。

選自《融匯中西的絲路遺風:寧夏固原博物館》