銘記歷史 緬懷先烈|96歲抗戰(zhàn)老兵李福年:電話線連著的那些年

“解放區(qū)的天是明朗的天,,解放區(qū)的人民好喜歡……”

7月17日,固原市原州區(qū)的一間老屋里,,96歲的李福年輕聲哼唱,,仿佛又回到了那個戰(zhàn)火紛飛的年代。

1945年初,,李福年加入了中國國民黨38軍17師51團通信連,,成為一名電話兵。“那時候什么都不懂,,就知道要背著電話設備跟著部隊走,。”老人回憶道。

命運的轉(zhuǎn)折來得很快,。就在同年7月17日,,他所在的部隊光榮起義,,加入了晉冀魯豫軍區(qū)。“自此以后,,我們加入了為人民而戰(zhàn)的革命隊伍,。”李福年說。

李福年看著胸前的徽章,,回憶著往事,。

隨軍起義后,他被編入晉冀魯豫軍區(qū)17師電訊連,,并參與了上港抗日戰(zhàn)役,。作為后方通信兵,他的戰(zhàn)場就在那幾部機器旁邊,。“那時候我才16歲,。”老人瞇起眼睛回憶,“聽見槍響就心慌,,可該干的活兒一點不敢耽誤,。”雖然未直接上前線,但每條接通的電話線都連著戰(zhàn)場的脈搏,。

在解放戰(zhàn)爭的槍林彈雨中,,李福年經(jīng)歷了最刻骨銘心的歲月。1947年,,18歲的李福年跟隨劉鄧大軍強渡黃河,。隨后又參加了陜州、安康等重大戰(zhàn)役,。1948年3月27日,,李福年光榮加入中國共產(chǎn)黨。

“那時候保障通信可不容易,。”老人邊說邊卷起褲腿,,露出布滿褐色凍瘡的小腿。“下雨天最遭罪,,手上全是口子,,血水混著雨水往工具上滴。”接著又撫過小腿上凹凸不平的凍瘡:“山一座連著一座,,背著幾十斤的設備從早爬到晚,。最苦是渡河——河水帶著泥碴子,衣服浸透后沉得像鐵甲,,上岸時腿都凍木了,。”說到激動處,他的手指微微顫抖,。

最難忘的是行軍路上老百姓對他們的照顧。

“每到一處,鄉(xiāng)親們都會端著熱茶在路邊等候,。更讓人感動的是,,有些村子的村民怕累著那些運輸裝備的牲口,還會特意為我們的騾馬準備草料,。”老人回憶道,。

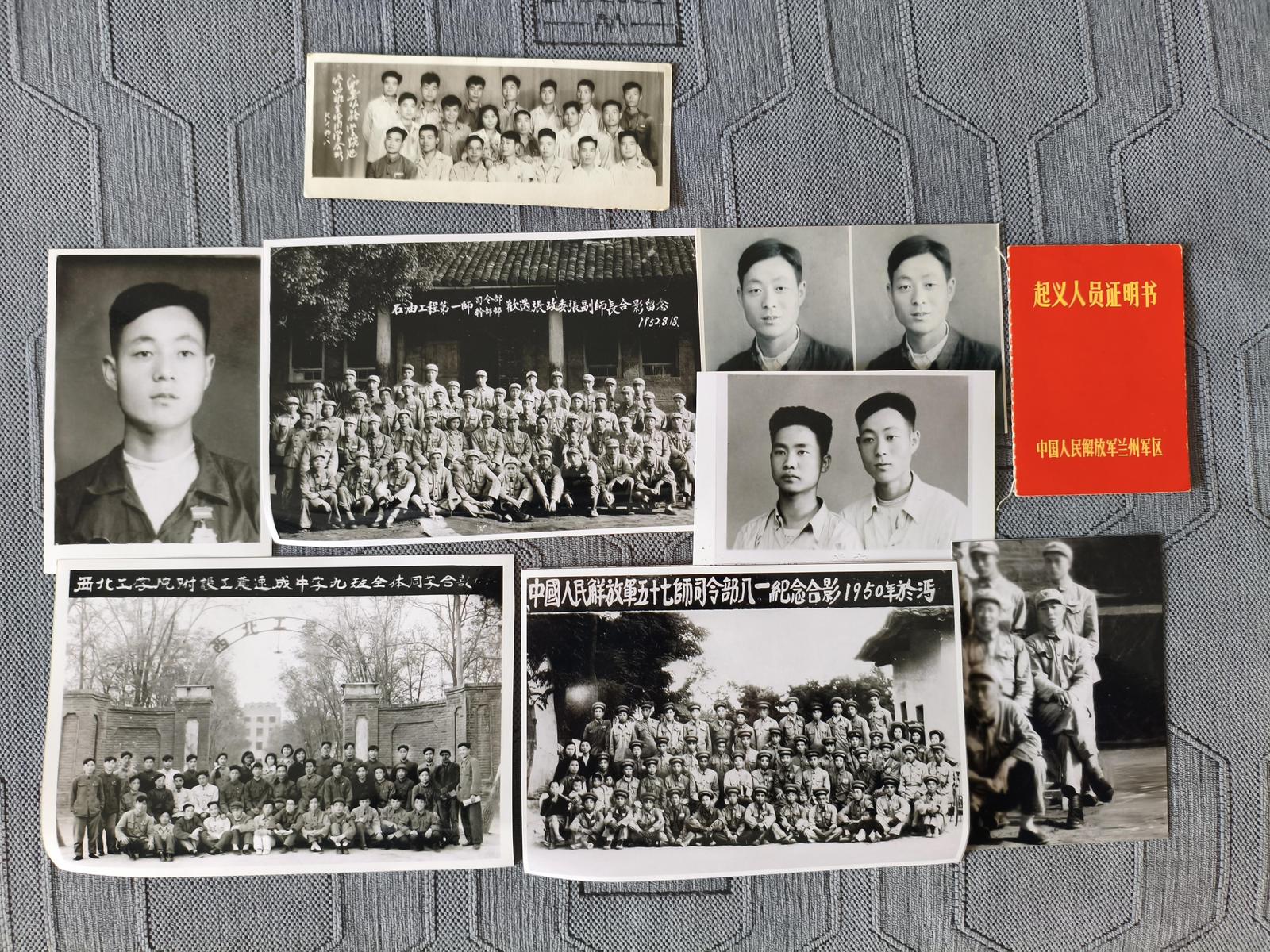

在老人的相冊里,珍藏著一張泛黃的老照片——1950年8月,,中國人民解放軍五十七師司令部在陜西省沔縣的“八一”紀念日合影,。時任見習參謀的李福年神情肅穆。2年后,,這支英雄部隊被改編為石油工程第一師,,從戰(zhàn)場走向了油田。

李福年的老照片,。

1952年8月,,李福年轉(zhuǎn)業(yè)到石油工程第一師通訊科,開始了新的人生旅程,。

面對全新的工作環(huán)境,,李福年展現(xiàn)出了驚人的毅力。“組織上送我去學校,,從最基礎的拼音開始學起,。”從陜西速中初等學校、西北工學院附設速成中學,,再到后來的西安公路學院,,李福年如饑似渴地汲取知識。“國家需要什么,,我們就學什么,。”簡單的話語里,透露著那一代人特有的擔當,。

在校園里汲取知識的日子里,,李福年始終保持著部隊養(yǎng)成的作風——從不浪費一張紙,鉛筆用到只剩寸把長還舍不得扔,。這種艱苦樸素的作風貫穿著老人的一生,,也深深影響著這個家庭。

“父親總說,,要永遠銘記歷史,,珍惜現(xiàn)在的幸福生活。”二兒子李寧想起了家里艱苦樸素的生活作風,。小時候油金貴,,母親炒菜時就用刷子蘸一點,,在鍋里輕輕刷一下。即便現(xiàn)在生活好了,,這個習慣依然保留著,。

李福年(右)與二兒子李寧(左)。

這樣的家風代代相傳,。如今,,孫輩們每逢節(jié)假日都會回來看望爺爺。22歲的孫子李立升說:“最愛聽爺爺講過去的故事,。那些補丁摞補丁的日子,,衣服補了又補,可大家照樣干勁十足?,F(xiàn)在條件好了,,但爺爺教我的艱苦奮斗精神,我一直記在心里,。”

臨別時,,老人望著窗外沉默良久。當被問及最想留給子孫什么時,,李福年輕聲說道:“記住歷史,,珍惜現(xiàn)在,永遠跟黨走,。”

【人物簡介】

李福年,,男,漢族,,1929年7月出生于陜西省扶風縣新店鄉(xiāng)后樂家莊,。1945年初,在中國國民黨38軍17師51團通信排擔任電話兵,,1945年7月17日隨部隊起義加入晉冀魯豫軍區(qū)17師電訊連,,參加上港抗日戰(zhàn)役。解放戰(zhàn)爭期間,,隨劉鄧大軍強渡黃河,,先后參加陜州戰(zhàn)役、解放安康戰(zhàn)役等重大戰(zhàn)役,,在槍林彈雨中保障部隊通信聯(lián)絡,。1948年3月27日加入中國共產(chǎn)黨。1952年轉(zhuǎn)業(yè)至石油工程第一師,,他刻苦學習文化知識,,最終成長為新中國石油戰(zhàn)線和交通運輸系統(tǒng)的專業(yè)技術骨干。1989年離休,。