寧夏六盤山地區(qū)是一個多元文化的融合交匯地,,文化遺產(chǎn)豐富,。黨的十八大以來,當(dāng)?shù)匚幕z產(chǎn)保護傳承工作取得歷史性成就,,文化遺產(chǎn)蘊含的創(chuàng)新創(chuàng)造基因被不斷激活,,高臺馬社火,、踏腳武術(shù)、傳統(tǒng)建筑營造技藝等非物質(zhì)文化遺產(chǎn),,既秉承了傳統(tǒng)文化又融入了現(xiàn)代藝術(shù),,展現(xiàn)了中華傳統(tǒng)文化生生不息的生命力,描繪出一幅古今輝映的新時代文化長卷。

微型建筑“四合院”,。

微型建筑“四合院”,。

傳統(tǒng)建筑文化根脈賡續(xù)

走進固原市東岳山腳下的大原古建筑技藝傳承保護基地,飛檐翹角,、雕梁畫棟,、游廊廂房……各式各樣的仿古建筑模型結(jié)構(gòu)精巧、精妙絕倫,。令人驚嘆的是,,這些微縮建筑都是按照一定比例對國內(nèi)有名的古建筑仿制而成。

中國傳統(tǒng)建筑是人類智慧的遺產(chǎn),,斗、拱,、昂,、升、翹等各部件,,均以榫卯結(jié)構(gòu)嚴(yán)密組合,,棱角平滑、美觀大氣,。開山伐木,、起工動土、打墻,、解料加工,、大木制作、構(gòu)件加工,、立木上梁,,契合自然規(guī)律。

馬振仁展示傳統(tǒng)建筑模型,。

“從民間建筑到官式建筑,總共是12大類1200多件展品,。從工具,、模型到構(gòu)件,再到工藝流程,,基本上涵蓋了咱們傳統(tǒng)建筑的所有內(nèi)容,。為了讓游客真切感受古建筑營造之美,部分模型采用剖面展示,,游客可以清楚地看到框架結(jié)構(gòu),。”固原市大原古建筑技藝傳承保護基地負(fù)責(zé)人馬振仁介紹。

從一個木匠起步,到如今成為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目——固原傳統(tǒng)建筑營造技藝代表性傳承人,,馬振仁幾十年如一日苦心孤詣,,復(fù)制傳統(tǒng)建筑,收藏傳統(tǒng)建筑,,想方設(shè)法留住傳統(tǒng)建筑的根與魂,,使瀕臨消亡的當(dāng)?shù)孛耖g建筑得以傳承和保護。

“每看到一棟古建筑就著迷,,以前不會看建筑的年代,、結(jié)構(gòu),只覺得雄偉美觀,,一看就是幾個鐘頭,。”談及從事古建筑技藝的淵源,馬振仁坦言出自喜歡,。

20世紀(jì)80年代,,從小就鐘愛民間傳統(tǒng)建筑的馬振仁,決定系統(tǒng)學(xué)習(xí)傳統(tǒng)建筑工藝,。

“跟著村上的馬長榮師傅學(xué)習(xí)農(nóng)村建房,、生產(chǎn)用具制作,跟著楊普選師傅學(xué)習(xí)細(xì)木制作工藝,,跟著崔仁師傅學(xué)習(xí)古建筑制作工藝,。”只要有時間,馬振仁就在古建筑書籍中流連忘返,,在西安大雁塔下凝眸駐足,,在北京故宮里徘徊觀望,貪婪地吸收傳統(tǒng)建筑的養(yǎng)料,。

通過多年刻苦鉆研,,馬振仁集各家之長,全面掌握木作,、土作,、磚瓦作等技藝,從設(shè)計到施工,,積累了豐富的技術(shù)和工藝經(jīng)驗,。總結(jié)歸納整理了斗拱模數(shù)制作和權(quán)衡尺寸,,并編制成口訣傳授,,解決了工匠們制作斗拱無規(guī)可依、無矩可循的問題,。

馬振仁通過分析各類土質(zhì),,調(diào)整水、土、草的比例關(guān)系,,升級改良材料,,大大提高了生物建筑的抗堿性、抗?jié)B性和耐久性,,還對窯洞結(jié)構(gòu)起拱,、起架及細(xì)部工藝潛心研究,形成了一整套營造理論和施工方案,,為我國北方生土建筑保留了珍貴的技術(shù)資料,。

對于家鄉(xiāng)的傳統(tǒng)建筑,馬振仁同樣傾注了大量的心血,。他通過文字,、圖紙、圖片,、視頻等方式,,復(fù)制了那些行將消逝的老院子、老房子,、老窯洞等民俗建筑,建立了完整的,、成體系的檔案庫,。

“對于已損毀的古建筑,我們通過走訪考察,,收集整理相關(guān)資料,,并通過繪制模型的方式進行復(fù)原。”近年來,,馬振仁帶領(lǐng)自己的團隊開展固原河川鄉(xiāng)牡丹山莊民俗修復(fù)工程,、吳忠市馬月坡寨子文物修繕工程、固原城隍廟文物修繕工程和文瀾閣搶險加固工程等,,通過自己的雙手再現(xiàn)傳統(tǒng)建筑之美,。

為了更好地保護和傳承固原傳統(tǒng)建筑,2014年,,馬振仁成立寧夏大原古建筑文化藝術(shù)有限公司,,并和固原民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作,將傳統(tǒng)建筑技藝引入課堂,。2015年,,馬振仁分別在原州區(qū)開城鎮(zhèn)大馬莊村、三營鎮(zhèn)金堡村,、官廳鎮(zhèn)陽洼村,、頭營鎮(zhèn)坪樂村等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個村為村里農(nóng)民工和剩余勞動力義務(wù)培訓(xùn)傳統(tǒng)建筑技藝,帶領(lǐng)周邊村民從事這項傳統(tǒng)技藝。

“‘方五斜七’‘周三徑一’‘沖三翹四撇半椽’,,在木活制作方面,,先輩的口訣和一些順口溜既好記又好用。”作為固原傳統(tǒng)建筑營造技藝的第三代傳承人,,馬振仁邊探索著前輩的匠心巧思,,邊擔(dān)負(fù)起傳承的責(zé)任,如今,,自己的徒弟胡偉容,、張雙成、胡飛也能獨當(dāng)一面,。馬振仁的徒弟中被認(rèn)定的各級非遺傳承人超過30位,,研發(fā)“古建筑系列”“鄉(xiāng)愁系列”等傳統(tǒng)建筑衍生的文旅產(chǎn)品100余種,帶領(lǐng)傳統(tǒng)建筑工藝邁入文旅融合的新時代,。

游客在古建筑技藝傳承保護基地參觀學(xué)習(xí)。

馬振仁介紹,,固原傳統(tǒng)建筑營造技藝可以追溯到清光緒年間,,是以師徒言傳身教的方式世代相傳,至今已歷經(jīng)五代,,有120多年歷史,。通過非遺進校園、非遺進勞務(wù)培訓(xùn)機構(gòu),、非遺進社區(qū),、非遺進景區(qū)、非遺進商圈等系列公益活動,,使固原傳統(tǒng)建筑營造技藝得以更好地傳承和發(fā)揚,。

“傳統(tǒng)建筑是我們傳統(tǒng)文化的重要組成部分,將其傳承發(fā)揚下去是我們這一輩人義不容辭的責(zé)任,。”大原古建筑項目的第四代傳承人胡偉容告訴記者,,她和師傅馬振仁的心愿一樣,就是把非遺技藝傳授給更多人,,讓這項民間傳統(tǒng)建筑文化在中華大地上大放異彩,。

2021年5月,“固原傳統(tǒng)建筑營造技藝”成為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目,;今年2月,,馬振仁被文化和旅游部認(rèn)定為第六批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。

社火表演,。

社火大戲煥發(fā)民俗新魅力

騎著高頭大馬,、手執(zhí)“青龍偃月刀”的“關(guān)羽”,身材魁梧,、怒目圓睜的“張飛”,,懸浮在空中、慈祥和藹的“觀音菩薩”……作為全國社火類型最豐富,、最齊全的縣市之一,,每年農(nóng)歷正月十五元宵節(jié),隆德縣的社火大賽都是重頭戲,,吸引各地游客前來觀看,。其中,要數(shù)高臺馬社火最亮眼,。

逢年過節(jié),,高臺馬社火表演是“重頭戲”,。

高臺馬社火因融合“高臺社火”與“馬社火”而得名,據(jù)《隆德縣志》等文獻記載,,高臺馬社火大約起源于原始人類社會,。

“20世紀(jì)六七十年代,人們的生活比較困難,,高臺馬社火的裝扮沒有現(xiàn)在這么好,,常用石磨或者碾場的石磙做成高臺,在石孔中插上木棒,,然后將裝扮的孩童固定在木棒上,由20多名青壯年村民抬著走村串戶表演,。”隆德縣高臺社火的代表性傳承人張國勤,,自幼跟隨父輩們表演制作高臺,堅持幾十年,,熟練掌握高臺藝術(shù)的核心技藝,。

歷史上,隆德地處“絲綢之路”北道東段,,受中原文化,、農(nóng)耕文化、游牧文化等諸多文化元素的交叉碰撞融合,,形成自己獨特的社火風(fēng)格,。元明時期,隆德高臺馬社火就成為馬社火和高臺社火的綜合藝術(shù),,到清代光緒時期,,發(fā)展演變成為以家族為主的民間劇團,,集秦腔、皮影,、高臺馬社火,、民間曲藝為一體,游走他鄉(xiāng)演出,。

高臺馬社火是隆德民間藝人祖輩相傳而來的珍貴傳統(tǒng)藝術(shù),,忠實地反映了當(dāng)?shù)厝罕姷纳铒L(fēng)貌,表現(xiàn)了勞動人民的智慧和聰穎,、意志和勇氣,,具有強烈的感染力和生命力。隨著時代發(fā)展,,在裝飾,、技巧上也有了很大變化。

舞龍表演,。

“高臺馬社火在社火編導(dǎo)設(shè)計、舞臺表演,、臉譜畫法,、制作技術(shù)的基礎(chǔ)上,搜集整理民間原始高臺馬社火制作方法,,加入《封神榜》《隋唐演義》《三國演義》等古典作品,,豐富創(chuàng)作題材,提升藝術(shù)感染力,。”張國勤說,,高臺社火的制作除了美術(shù),還涉及戲曲,、文學(xué),、服裝、設(shè)計,、焊接,、力學(xué)等多方面專業(yè)知識,需要熟練掌握多種技藝,,才能擁有獨特性,。

“為了確保演出安全性、提高群眾參與度,、表演內(nèi)容逼真性,,我們用了10年時間對高臺馬社火承載工具進行大膽創(chuàng)新。”跟隨張國勤學(xué)習(xí)高臺制作技術(shù)的田科說,。農(nóng)歷正月十五社火大賽期間,,隆德高臺馬社火8個改裝平臺上,,11位演員扮演關(guān)羽、趙云等歷史人物,,演繹著民間故事和耍社火的熱鬧之景,。

“歷史中的關(guān)云長是一個義薄云天、忠肝義膽的形象,,也是最受鄉(xiāng)親們歡迎的角色之一,,每次都會反復(fù)揣摩關(guān)云長的人物性格,努力把角色扮演得更好,。”今年元宵節(jié)社火大賽,,“關(guān)公”的扮演者王凱洲和數(shù)百名社火演員畫臉掛須、戴盔披甲,,扮演神話故事,、傳統(tǒng)故事中的人物,為人們送上一份精美的文化大餐,。

“相比以前用汽車承載工具,,現(xiàn)在平臺制作根據(jù)嚴(yán)密計算和試驗,確定平臺大小,,平臺上支架也可以隨時拆下來保存,,以便下一次表演使用,而且更多的群眾可以親身參與制作,、表演,。”張國勤說,現(xiàn)在越來越多年輕人積極參與宣傳家鄉(xiāng)文化,。

隆德高臺馬社火歷經(jīng)千年傳承,,流傳演變到現(xiàn)在,體現(xiàn)了百姓對風(fēng)調(diào)雨順,、國泰民安的期盼,。一場場精彩的社火表演不僅體現(xiàn)出了社火本身的藝術(shù)價值和審美價值,也在體現(xiàn)傳承性和大眾娛樂性的同時,,讓人們感悟到了它重要的社會價值,。同時,,高臺馬社火保持著淳樸,、原始、典型的傳統(tǒng)藝術(shù)形式,,成為扎根于人民群眾之中極接地氣的民間藝術(shù),,種類繁多,異彩紛呈,,被譽為“民間藝術(shù)活化石”,。

近年來,,隆德縣通過堅持守正創(chuàng)新,不斷拓展新途徑,,謀求新舉措,,讓鄉(xiāng)村的社火表演隊伍規(guī)模越來越壯大、文藝水平越來越精湛,、內(nèi)容和形式愈益豐富多彩,,高臺馬社火的生命力越來越旺盛。

2008年,,隆德縣高臺馬社火被列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄,,經(jīng)過多年不斷創(chuàng)新發(fā)展和傳承,這項有著悠久歷史,、寄托著鄉(xiāng)愁的高臺馬社火,,已成為當(dāng)?shù)厝罕姳夭豢缮俚囊坏牢幕蟛秃?ldquo;金字招牌”,煥發(fā)出了新的光彩,。

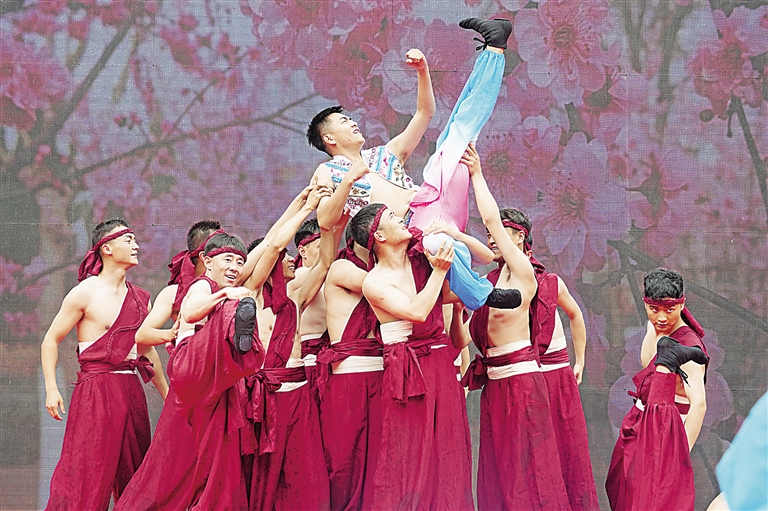

踏腳表演。

踏腳下的千年歷史演變

“在唐朝就有了踏腳武術(shù),。”今年72歲的涇源縣香水鎮(zhèn)園子村村民馬榮堂,,是自治區(qū)第一批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目踏腳繡的傳承人。

現(xiàn)代踏腳舞表演是從踏腳武術(shù)演變而來,。“踏腳早期被稱為‘花門踏腳’,,因為動作敏捷干練、出腿迅速有力,,攻防具備,,一直到新中國成立之初,都是以武術(shù)的形式存在,。”有著“踏腳王”之稱的馬榮堂介紹,,他獨自一人時,經(jīng)常用家里的大樹練習(xí)力量,。

六盤山區(qū)春官送福。

在園子村,,上到七八十歲的老人,,下到七八歲的頑童,人人都能“踏”上幾腳,。“清朝時從陜西省遷到?jīng)茉纯h,,踏腳隨之在當(dāng)?shù)亓鱾鞑鞒邢聛恚蔀榇迕駛冝r(nóng)閑時茶余飯后的娛樂活動,。”在馬榮堂看來,,正是田間地頭,、麥場上人們踏腳的身影,才讓踏腳這項非遺文化傳承了下來,。

“男人們會聚在一片開闊的土地上,,一對一、一對二,,或是一對多進行練習(xí),。先是我們那一輩踏,最后演變?yōu)槟贻p人踏,,老人在一旁看,,發(fā)現(xiàn)有失誤之處,就上前指正,,而小孩站在一旁,,邊看邊學(xué),踏腳就這樣一代代傳了下來,。”馬榮堂說,。

從平踏、后轉(zhuǎn)踏,、掃腿裹腳……早年的“踏腳”作為武術(shù)運動有其完整的套路,,攻擊力強,動作高難,。隨著時代的變遷,,人民安居樂業(yè),“踏腳”的對抗攻擊性相對減弱,,而健身自娛性增強,。

每逢節(jié)假日或農(nóng)閑時,村民不約而同來到麥場或院落,,相對而踏,。踏腳者之間你踏我躲,你攻我守,,個個精神抖擻,、勇猛頑強。旁觀者吶喊助威,,鼓掌喝彩,,使沉靜的山村變得熱鬧非凡。參與者既磨煉意志,、強健了身體,,也達(dá)到自娛自樂的目的,。

“20世紀(jì)七八十年代,,是踏腳相對盛行的時期,。時至今日,現(xiàn)存的踏腳只有平腳,、轉(zhuǎn)腳,、背腳三路招式,很多招式已經(jīng)失傳,,只是用于表演及強身健體,。”馬榮堂說。

踏腳表演,。

如何傳承好踏腳技藝?1985年開始,,涇源縣秦腔劇團重點對踏腳進行挖掘,,并對其進行改編和舞臺藝術(shù)加工,經(jīng)過多年努力,,以踏腳舞的形式將其成功搬上舞臺,,并于1988年參加了寧夏第一屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會,獲表演金獎,。1991年,,踏腳舞參加全國第四屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會并獲表演金獎。

2003年,,涇源縣又對踏腳進行改革,,擴大踏腳陣容,增加了音樂,,對踏腳程式化的表演進行了創(chuàng)新和改革,,使踏腳更具藝術(shù)性和觀賞性。自此,,踏腳從一種民間的自由游藝活動逐漸演化為一種有規(guī)則的競技類表演項目,,并逐漸走向全國的舞臺。

“把腳打開,、手上用力,,要給觀眾們一種力量感。”如今,,每逢節(jié)日或者大型活動前期,,總能在涇源縣三中的體育館內(nèi)看到一位中年人帶著一群學(xué)生練習(xí)著踏腳舞的基本動作,這位中年人便是“踏腳”非遺文化第四代傳承人吳勇,。

“踏腳舞有‘左右飛轉(zhuǎn)’‘前蹬后掃’‘靈巧關(guān)門’‘跛腳平蹬’‘上突下防’等36種招式?,F(xiàn)在大部分參與演出的演員都是學(xué)生,并且大多數(shù)都是零基礎(chǔ),需要一個動作一個動作地教,,所以每逢表演,,我們都要提前半個月準(zhǔn)備。”吳勇說,。

“巧媳婦踏起了腳,,哎喲、哎喲”“小伙子來踏腳,,哎喲,、哎嗨呦。”小伙子的動作剽悍粗獷,,姑娘們的肢體柔美,,在今年農(nóng)歷正月十五元宵節(jié),在隆德舉行的寧夏固原首屆全國社火大賽上,,涇源縣踏腳表演隊一出場便成為焦點,。

“踏腳舞大膽采用‘科目三’等短視頻平臺流行的音樂作為背景音樂,再結(jié)合電音這種富有節(jié)奏感的音樂,,讓踏腳得到了很多年輕人的認(rèn)可,,越來越多的年輕人主動學(xué)習(xí)踏腳舞。”吳勇說,。

“涇源踏腳我是第一次見,,不僅氣勢磅礴,動作也在大開大合中不失序,,表演得精彩,,看得也過癮。”外地游客看過后無不嘖嘖稱奇,。人們不知道,,踏腳舞曾面臨失傳的風(fēng)險。

現(xiàn)代的音樂,、密集的鼓點,、充滿特色的服飾……踏腳舞走上舞臺的那一刻便是傳統(tǒng)與現(xiàn)代的融合。近年來,,隨著踏腳舞在各類民族傳統(tǒng)體育運動會和節(jié)日慶典上頻頻亮相,,這一民俗表演藝術(shù)也引起了社會的廣泛關(guān)注,被越來越多的人所熟悉,。

從1983年起,,園子村的一部分村民陸續(xù)搬遷到銀川市的興涇鎮(zhèn),使得踏腳文化開始向廣袤的銀川平原傳播,。在興涇鎮(zhèn),,踏腳作為當(dāng)?shù)爻踔猩奶厣d趣教育,,打開了一條迥異于涇源縣的傳承新路徑。

2004年,,寧夏踏腳被列入全國民族民間文化保護工程第二批試點項目,。